Le ultime sette parole di Cristo sulla croce (di F. J. Haydn)

Dopo le Feste Quinquennali della Santa Croce 2025

Orchestra Filarmonica Gasparo da Salò

Direttore Sandro Torriani

Voce recitante Luciano Bertoli

Quando:

Domenica 19 ottobre 2025 alle ore 16,00

Dove:

Chiesa Parrocchiale di Sant’Eufemia della Fonte (Bs)

Ingresso:

Libero e gratuito fino ad esaurimento posti

Interpreti:

L’Orchestra Filarmonica Gasparo da Salò

Il maestro Sandro Torriani

L’attore Luciano Bertoli

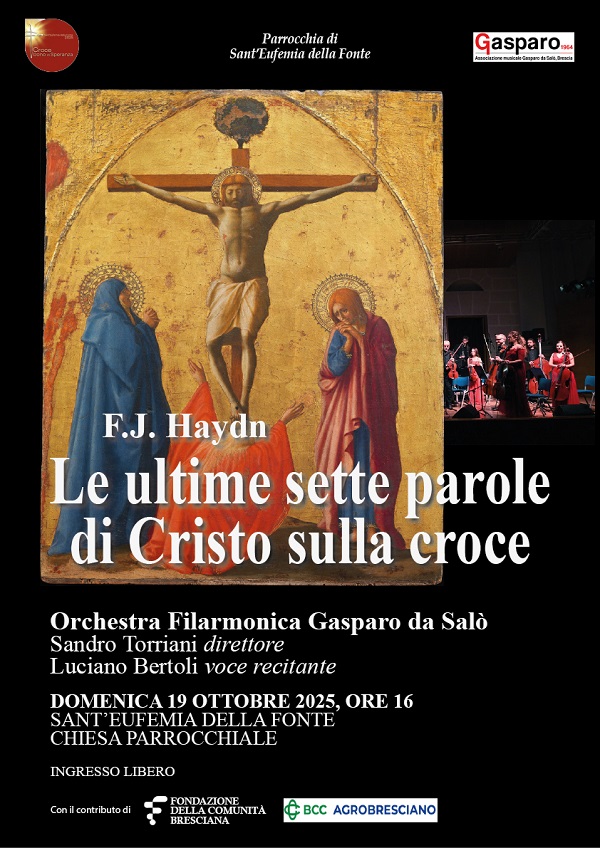

Sulla Locandina:

Masaccio, Crocifissione

La Crocifissione oggi a Capodimonte fu acquistata nel 1901 come opera di ignoto fiorentino, nelle raccolte dell’allora Museo Nazionale (attuale Museo Archeologico) per 800 lire (circa 3500 € attuali) e nel 1906 identificata da Suida come scomparto centrale del registro superiore del polittico di Masaccio.

Collocata all’apice del polittico doveva trovarsi a circa cinque metri di altezza, con una visione violentemente scorciata dal basso, resa con sapienza attraverso l’abbreviazione delle gambe di Cristo e la testa incassata sulle spalle, a suggerire l’umanità dolorosa di un corpo abbandonato alla morte.

Le figure, modellate con forti contrasti di luce e ombra, si collocano in uno spazio misurabile e vero, teatro di un evento drammaticamente doloroso, espresso dalle mani contratte che sporgono dal corpo massiccio della Madonna, da quelle portate al volto del dolente san Giovanni, ma, soprattutto, dalle braccia alzate in un incontenibile moto di angoscia di Maria Maddalena, inginocchiata di schiena.

Masaccio riduce la scena della Crocifissione all’essenziale, con i personaggi principali e un lembo di terra a simboleggiare il Golgota: niente deve distrarre dall’evento tutto umano anche se trasfigurato nel fondo oro.

Il dipinto emoziona per la sua capacità di parlare oltre il tempo di un dramma universale, la morte, e del dolore che essa provoca in chi rimane. Il linguaggio di Masaccio, teso e concentrato, inchioda al confronto con questo mistero, prima ancora che con quello religioso.

(Testo di Alessandra Rullo, tratto dall’iniziativa “L’Italia chiamò – Capodimonte oggi racconta”).

(Aut. rich.)

Riccardo Muti sull’Opera di Haydn:

Di seguito riportiamo un commento all’Opera, scritto dal maestro Riccardo Muti, al quale si deve anche il prezioso riferimento alla “Crocifissione” di Masaccio, riprodotta sulla locandina.

«Le sette ultime parole del nostro Redentore in croce sono sette sonate composte da Haydn probabilmente nel 1786 per la cerimonia del Venerdì Santo celebrata nella cattedrale di Cadice. Opera ispirata dunque alle sette frasi pronunciate da Cristo morente secondo la tradizione dei vangeli.

- Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. (Luca 23, 34)

- In verità ti dico: oggi sarai con me in paradiso. (Luca 23, 43)

- Donna, ecco tuo figlio. (Giovanni 19, 26-27)

- Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? (Matteo 27, 46 / Marco 15, 34)

- Ho sete. (Giovanni 19, 28)

- Tutto è compiuto. (Giovanni 19, 30)

- Padre, nelle tue mani consegno il mio Spirito. (Luca 23, 46)

Il Venerdì Santo il celebrante conduceva il rito nella cattedrale rivestita a lutto, scandendo le sette ultime parole pronunciate da Cristo agonizzante. A Haydn fu chiesto di conferire un’ispirazione mistica al silenzio, trasfigurando in musica la preghiera. Le sette frasi di Cristo trasformate in sette sonate avrebbero unito l’umano e il divino in una dimensione metafisica senza tempo.

Sette momenti musicali solenni e drammatici in armonia con quel momento di preghiera dove i fedeli e il celebrante venivano trascinati a vivere il dramma della morte di Cristo come uomo e come Dio.

Essa consta dunque di un’Introduzione e di sette sonate, una per ciascuna «parola» di Gesù, e di una conclusione: il Terremoto. Vorrei parlarne perché sono il modo con cui io sento la musica della crocifissione. E nella Crocifissione di Masaccio ho visto in pittura ciò che Haydn mette in musica.

Le sette sonate sono precedute da un’Introduzione, maestosa e solenne, che crea perfettamente il clima che attraverserà tutta la composizione.

È il culmine della tragedia di un uomo, tragedia che terminerà poi alla fine delle sonate con il Terremoto e senza alcuna Risurrezione. È un brano tremendamente terreno anche se si riferisce alle divine parole di Cristo.

Ed ecco che non posso non vedere Masaccio: le dita della Maddalena tese verso Cristo ricordano quelle note musicali, intense e drammatiche, piene di dolore, che compongono l’Introduzione. Il quadro non può riproporre il grido, ma noi possiamo sentirlo con un orecchio interno nostro, con un orecchio dell’anima. Quelle note evocano un singhiozzare, un solitario e lugubre lamento che risuona nel buio di un abisso di dolore senza fondo, così profondo che non si può udire dal di fuori, ma per così dire solo dal di dentro».

(da: Riccardo Muti, Le sette parole di Cristo, dialogo con Massimo Cacciari, Il Mulino)